Lynchburg Lemonade #2 : une infusion de metal noir

lundi 28 juillet 2025

La caution grunge du webzine.

« Les ténèbres ne sont jamais loin. C’est cette chose qui rôde en permanence, dans l’ombre de la beauté. On pense que l’on est en sécurité, mais la noirceur peut surgir à tout moment », écrivait David Lynch en 2006, à l’intérieur de son autobiographie, Catching the Big Fish. Des propos glaçants, sans doute transposables aux musiques extrêmes. À son crédit, le réalisateur de Mulholland Drive composa avec l’ingénieur du son John Neff un album paré de guitares metal fugitives et d’ambiances nocturnes grisâtres à la DC Comics – BlueBob. « C’est plutôt du son [...] une sorte de force industrielle », déclara-t-il pour l’émission Tam-Tam, au lendemain d’un concert mémorable à l’Olympia de Paris – le premier de sa vie. Au moins a-t-il tenté de repousser d’une pierre deux coups les limites de son art et de ses références culturelles de « baby boomer », citées dans ses bulletins météorologiques déphasés, mystiques.

- Le fantôme de Laura Palmer

- (Sous le signe de l'altérité – Digression)

- Interview avec Juha Raivio

- À fleur de riffs, ou la voie de Lynch

- Dans la rouille du black metal peaksien

- Stairway to Heaven

- Interview avec Jeff Grimal

À l’image du dark jazz, l’influence du cinéaste sur le metal se cristallise autour de l’univers de Twin Peaks. Au risque d’engendrer son lot de projets nanardesques et hallucinés, comme ce David Lynch's Hat (la démo « I Was a Communist for the FBI » – un polar sonore à l’esthétique nerd et pseudo-archiviste sur fond de death jazz). Les artistes abreuvent donc leurs morceaux de références explicites à la série ou à son préquel, Fire Walk With Me. En particulier, elles et ils font montre d’une adoration pour la destinée tragique de Laura Palmer (Swallow The Sun, Benighted In Sodom ou In Cauda Venenum). « Quelques années après [le premier visionnage de Twin Peaks], je suis tombé sur Le Journal secret de Laura Palmer, écrit par Jennifer Lynch, la fille de David. J’ai eu un second choc, et je me suis retrouvé obsédé devant l’évolution de la psychologie de Laura Palmer, de son enfance jusqu’à sa mort. On y découvre sa vie intérieure, au-delà de son image de fille parfaite : ses traumas, sa double vie secrète, son rapport à la sexualité, à la drogue, à la violence. Laura est un personnage fictif, mais la puissance narrative et émotionnelle que David Lynch, Mark Frost et Jennifer Lynch ont su créer autour d’elle participe à la sensation qu’elle a réellement existé », analyse Romain Lupino d'In Cauda Venenum pour Horns Up.

Lorsque son nom n’apparaît pas, la jeune lycéenne est visuellement incarnée par une figure nymphéale à la nudité pudique, en opposition à la façon dont son corps s’expose au regard de tous et toutes dès les premiers épisodes, que ce soit sur la plage ou dans la morgue, entre les mains du docteur Hayward. Les tentatives de romantiser le personnage sont nombreuses au sein du metal extrême. Mais les plus à même de travailler cet aspect-là s’incarnent du côté black et doom de la force. Avec une dimension atmosphérique omniprésente, à l’image du générique de Twin Peaks, dissipant des notes mélancoliques, éloignées les unes des autres. Tandis que les silences présents ne font qu’amplifier ce sentiment de tristesse infinie. Une simple distorsion des guitares suffit par ailleurs à métamorphoser le générique, qui prend alors l’allure d’un morceau de drone doom. Faute de discuter ce potentiel sonore, l’essayiste et vidéaste Pacôme Thiellement décrit, dans un entretien pour le livre Cauchemar américain, que « ce qui est un choc instantané dans un film de Lynch, ce sont les couches superposées de drone qui sont très nombreuses. »

Parfois aussi, les deux communautés se rejoignent dans l’amour porté aux mèmes. Ainsi, à force de déterrages numériques, apparaît à nos yeux et nos oreilles un extrait de « Rotted Futures », calqué sur une scène « peaksienne ». Becky lève abondamment les yeux au ciel lorsque son petit ami allume la radio Alpine. Un état de jouissance auquel s’associe Imperial Triumphant. Il faut dire que les personnages de Lynch brillent par leur expressivité ; les plans les représentant dévoilent des visages tordus et des expressions faciales caricaturales, aisément réutilisables à des fins humoristiques. À ce titre encore, le célèbre scream du double maléfique de Laura Palmer dans la Black Lodge, est régulièrement la cible de détournements, jusqu’à être « pris en otage » dans le non moins classique tableau Le Cri (ou Skrik) de l’artiste norvégien Edvard Munch, en lieu et place d’une momie chachapoyas. « Kan kun være malet af en gal Mand!¹ » Cependant, il serait malvenu de penser que cette inspiration surpasse celles de Tolkien ou Lovecraft en matière d’érudition. Mais elle est néanmoins singulière dans la sphère metal, car peu d’artistes se l’approprient consciemment. Malgré tout, Swallow The Sun reste le groupe qui, avec constance, rigueur, a le mieux infusé les ingrédients du monde lynchien dans son œuvre. En septembre 2005, Juha Raivio rédigea des commentaires track-by-track de Ghost of Loss. Il minimisa entre autres la référence au personnage de Laura Palmer dans « Ghost of Laura Palmer », arguant que « la chanson n'a rien à voir avec Twin Peaks, mais le sentiment est là ». « Lights on the Lake (Horror Pt. III) » contredit ce discours cinq ans plus tard, en révélant les dessous de l’affaire. « Oh Father, why did you drown me here/In these waters? », souffle Aleah Stanbridge de sa voix douce et enveloppée, sur l’introduction. En outre, grâce aux deux refrains qui lui sont consacrés, les Finlandais retranscrivent parfaitement le caractère lancinant de la mort de Laura, au cœur de l’intrigue des premières saisons.

1 : « Kan kun være malet af en gal Mand! », ou en français « Ne peut avoir été peint que par un fou ! », est la note inscrite au crayon à papier par Edvard Munch sur le tableau Le Cri. La lecture de ce commentaire – sans doute ironique – ainsi que l’identification de son auteur ont été rendues possibles grâce à la technologie infrarouge en 2021. Par trait d’esprit, on pourrait relever – puisque les observateurs et observatrices d’art n’ont pas manqué de questionner la santé mentale de l’artiste – que sa sœur, Laura (Palmer ?), a elle-même été soignée en psychiatrie. « Il y avait des maladies héréditaires dans la famille de Munch : des maladies mentales, nerveuses, ainsi que la tuberculose », analyse la critique Mai Britt Guleng, conservatrice du Musée national de Norvège.

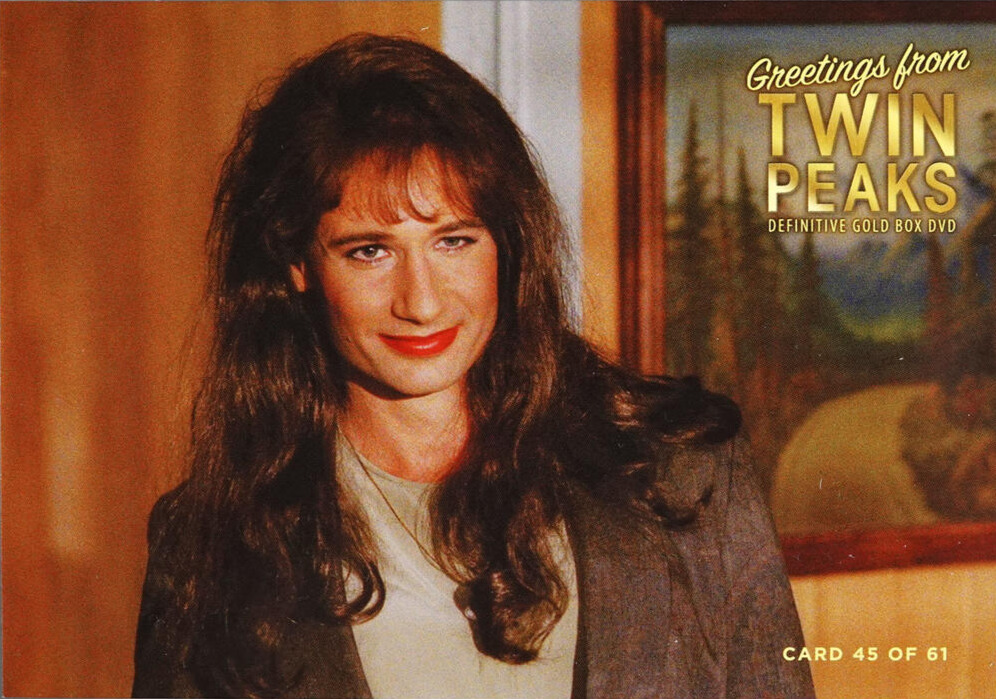

(Sous le signe de l'altérité – Digression)

Au-delà d’avoir été la muse de Juha jusqu’au post-mortem, Aleah fut une poétesse extraordinaire et reflète, à certains égards, le portrait de Laura que dressèrent les habitant·es de Twin Peaks au moment du deuil : une beauté magnétique au teint d’albâtre, fragilisée par des luttes intérieures¹. « Le pilote de la série s’ouvre sur son visage mort ; c’est un plan très pictural, qui la place automatiquement dans cette grande lignée de victimes du patriarcat et de tragédiennes, que l’on retrouve dans la mythologie grecque comme chez Antigone, qui relie profondément le cinéma de Lynch à ces figures de femmes à la fois victimes et puissantes », dépeint Diane Lestage de Sorociné, dans l’excellent podcast David Lynch, des femmes aux 1 000 visages. Du point de vue du réalisateur, la mort, les vices humains, revêtent un sens esthétique qui a quelquefois échappé au militantisme (aveugle ?) de certains collectifs culturels anonymes, l’ayant associé à une violence débordant le cadre du cinéma, tout en le ramenant à sa condition d’homme blanc cisgenre – comme un élément à charge. Sur ce sujet, il est important de rappeler à notre bon souvenir que la présence de l’audacieuse Denise Bryson² – rare personnage transgenre décrit à la télévision dans les années 90, dont le coming-in et out s’est déroulé hors-champ, au sein du FBI – démontre plutôt une implication de Lynch en faveur de l’inclusivité. En donnant voix à son alter ego de Twin Peaks – Gordon Cole –, celui-ci a également exprimé un soutien sans équivoque à la communauté LGBTQIA+ en 2017 à l’occasion d’une saison au tournant plus « politique » : « When you became Denise, I told all of your colleagues, those clown comics, to fix their hearts or die. » Une règle de conduite morale, « to fix their hearts or die », reprise en d’autres occasions, dont la Journée internationale de visibilité transgenre le 31 mars.

Des choix artistiques relativement inédits, à une époque où le cinéma brossait deux archétypes féminins – il va sans dire hérités d’un imaginaire sexiste : la madonne, ainsi que la prostituée ou la femme fatale. Bien qu’érotisée à travers son flirt avec l’agent Cooper et ses emplois atypiques (vendeuse au rayon lingerie du grand magasin Horne ou hôtesse au club et maison close Jack-n’a-qu’un-œil), Audrey Horne (Sherilyn Fenn) déjouera en partie ce stéréotype de « Mata Hari », grâce à la perspicacité, l'esprit entreprenant et l'intelligence du personnage qu'elle incarne. « David a écrit ce rôle pour moi après notre rencontre. J’avais des problèmes avec mon père et les hommes en général ; je voulais à tout prix tomber amoureuse. J’essayais d’apprivoiser mon pouvoir en tant que jeune femme, ce qui se reflète chez Audrey. Quand mes frères ont vu la série, ils ont trouvé que j’étais exactement comme elle, une sale gosse », confiera Fenn lors d’un entretien accordé à Vice.

Enfin, parmi ses derniers faits d’armes, David Lynch a préfacé le scénario commenté du film Anatomie d’une chute de Justine Triet fin 2024, qui aborde le traitement médiatique et les charges psychologique et familiale subies par Sandra Voyter, une femme victime de la perte de son mari, se retrouvant au banc des accuséEs, à voir sa vie et ses romans jugés sur pièces. Sans aller jusqu’à une forme de militantisme ostentatoire (au sens d’une radicalité assumée ou d’un usage stratégique des canaux de communication), l’on peut au moins lui reconnaître un cinéma engagé, « conscient », loin du portrait de l’homme violent, abusant de ses privilèges. En guise d’ouverture, l’éditeur Gallimard commente l’urgence de la démarche du cinéaste en ces mots : « Dès le lendemain [NDA : de la sollicitation des auteur·rices], il envoyait ces deux pages de sa main. » En miroir de son dessin menaçant, organique, il écrivit une pensée, une inspiration, résumant admirablement sa filmographie, ainsi que le point de gravité que constituent, pour les artistes metal, son travail et son interprétation de la psyché.

« A great deep dive into the vast world of human behaviour. »

— David Lynch, Préface d’Anatomie d’une chute

1 : En avril 2016, Aleah Stanbridge succomba à un cancer. Pour honorer sa mémoire, son compagnon Juha Raivio publia, des années durant, toutes sortes d’hommages (l’album posthume de Trees Of Eternity, le funeste Hallatar, l’EP Lumina Aurea ou le radieux When a Shadow Is Forced into the Light).

2 : Dans un thread Reddit, une femme transgenre, spectatrice de Twin Peaks, note à juste titre que le personnage de Denise est interprété par un homme cisgenre – David Duchovny. Et que, malgré la qualité d’interprétation et la bienveillance de ses collègues à l’écran, elle est caractérisée à travers des stéréotypes hyper-féminins. « Ces représentations d'hommes en robes finissent par affecter la compréhension du public sur ce que sont les personnes trans », argumente with_evasion. « J'ai toujours l'impression qu'elle est conçue pour être objectivée comme une bizarrerie », explique-t-elle encore.

Interview avec Juha Raivio (Swallow The Sun)

— Quel est votre lien avec le cinéma de David Lynch ?

Je pense que chacun dans le groupe aime David Lynch – certains peut-être plus que d’autres. Mais notre chanteur Mikko [Kotamäki] a, je crois, toute la main droite tatouée d’un personnage de Twin Peaks. Et bien sûr, il y a beaucoup de musique et de paroles de Swallow The Sun qui résonnent avec l’univers de Lynch. Quand j'étais enfant et adolescent, je regardais Twin Peaks et reliais la série à cette petite ville finlandaise pluvieuse et brumeuse où je vivais. Il se passait toujours des choses étranges à Suolahti. C'était presque comme dans un film de Lynch : il y avait des meurtriers et, à cette époque, également l’un des plus grands hôpitaux psychiatriques de Finlande. J'ai donc appris à voir des personnages et des personnalités très intéressantes et étranges dans la rue.

Crédit : Jussi Mankkinen / Yle

— Pourquoi avoir choisi de mettre en lumière l’influence de Twin Peaks sur Ghost of Loss, plutôt que sur votre premier album ?

Je ne sais pas. En tant qu'auteur-compositeur, j'ai toujours eu cette tendance rêveuse, un peu comme dans la zone crépusculaire ; assez froide, mais en même temps veloutée. C’est la musique que j’adore écrire. Vous savez, à l’époque de Ghost of Loss, personne ne se souciait vraiment de David Lynch dans le metal. Autant que je sache, nous avons été les premiers à écrire des chansons sur des histoires de fantômes et de hiboux, en lien direct avec Twin Peaks. Et quelques années plus tard, les choses ont évolué. Sur cet album, je n'ai jamais réellement composé de morceaux inspirés par la série, mais j'ai utilisé l'atmosphère et quelques citations de Twin Peaks dans les paroles. Et je continue aujourd’hui.

— Le Géant de Twin Peaks est un personnage mystérieux, loin des figures centrales de la série. Pourtant, vous lui avez dédié une chanson entière. Que représente-t-il pour vous ?

Cette chanson [« The Giant »] ne parle pas du Géant de Twin Peaks, mais je voulais quand même y inclure cette référence. Je l’adore parce qu'il était comme un messager entre les mondes : celui qui apparaît à Dale Cooper, entre le rêve et la réalité. Je me sens comme une sorte de messager entre ces deux espaces, avec la musique.

— Comment écrivez-vous vos morceaux inspirés de l'univers de David Lynch ? Vous replongez-vous dans ses œuvres, vous documentez-vous, ou vous fiez-vous simplement à vos souvenirs ?

C'est tellement ancré en moi depuis toutes ces années que je n'ai ni besoin de forcer, ni de « trouver l’inspiration ». Même s'il m'arrive de regarder une rediffusion de la série de temps en temps.

— À ce propos, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'épisode 8 de la saison 3 de Twin Peaks est probablement le plus intense, voire metal, en matière d'atmosphère et de noirceur, entre la performance de Nine Inch Nails, les images de l’explosion nucléaire au Nouveau-Mexique en juillet 1945 et le retour du Géant sous la forme d’un autre personnage, The Fireman. Qu’en pensez-vous ?

Je ne l'ai pas vu. J'ai eu beaucoup de mal à regarder cette saison trois en entier ; non pas parce que je ne veux pas me ruiner l'esprit, mais parce que j'ai déjà connu assez d'horreur dans ma vie. J'essaie d'éviter tout ce qui me donne de l'anxiété. Alors, j'ai commencé à la visionner à sa sortie, mais je crois que je me suis arrêté à l'épisode deux. Quand la cervelle de cet arbre a commencé à bourdonner, je me suis dit : « OK, tant pis. » C'est tout. Je ne peux pas. Mais je pense que je regarderais la suite un jour, quand je ne ressentirai plus autant d'anxiété.

— Le clip de « MelancHoly » est époustouflant et profondément intriguant. Vous avez mentionné vouloir recréer « l'esprit finlandais de David Lynch ». Aimeriez-vous réaliser un jour un court métrage inspiré de cet univers ? Même si en un sens, je sais que vous l'avez fait avec « Lumina Aurea », sur un registre différent…

Bien sûr, j’adorerais. Ce serait un rêve de produire un album complet, un long clip si l’on peut dire, avec une histoire qui se poursuit. On avait déjà réalisé une animation complète sur Moonflowers. Donc créer un vrai film serait vraiment génial. Mais il faudrait tellement d’argent pour le réaliser et faire en sorte qu’il soit réussi… c’est quasiment impossible.

Pour en revenir à « MelancHoly », le clip colle parfaitement avec la musique et l’image. C’est très lynchien ; il y a même un genre de brèche, et l’on retrouve l’ambiance de Twin Peaks, particulièrement au début, quand le fantôme marche sur le pont. Vesa Ranta, le réalisateur, a aussi travaillé sur le clip de « Lumina Aurea », et davantage. Il a joué dans Sentenced, un groupe finlandais classique très sombre dont il était le batteur.

J'ai lu dans des interviews que vous vous considérez parfois comme un ermite vivant au milieu des bois avec les animaux. Avez-vous déjà reçu des messages ou des inspirations de votre bûche (rires) ?

Absolument. Je vis dans un endroit très isolé au milieu de la forêt. Et il y a plein de hiboux qui hululent tout le temps dehors. Être ici, c'est comme une source d'inspiration parfaite. Chaque fois que j'y suis, la musique me vient à l'esprit. C'est donc là que réside mon cœur. C'est bon de vivre dans une forêt, mais c'est très long et difficile de se rendre à l'aéroport, aux concerts et ailleurs.

Cette forêt est donc en quelque sorte votre Black Lodge.

Tout cet endroit l’est. J'ai souvent chanté dans la forêt pour construire ma version de la Black Lodge et y tourner un clip. Je n'ai pas les moyens d'acheter autant de rideaux de velours rouge afin de créer cette pièce dans la forêt, et l’attacher aux arbres. J'en parle depuis des années, mais peut-être un jour…

Pour terminer, quel est votre personnage préféré de la saga ?

Il y en a tellement que j'adore que c'est assez difficile d'en choisir un. Je ressemble à Bob, c'est certain. Surtout au réveil, en me regardant dans le miroir. C’est un personnage vraiment parfait. Dans New Moon, il y a « These Woods Breathe Evil » qui est « une chanson très Bob », avec notamment la réplique « the owls are not what they seem » ou la référence à la Black Lodge. Mais disons que j'adore les donuts et le café noir (rires).

À fleur de riffs, ou la voie de Lynch

Si Lynch a imbibé plus d’un genre ou mouvement musical, souvent au moyen de marqueurs forts tels que des voix basses, des atmosphères jazzy ou manifestant une certaine ambivalence, son influence dans le metal extrême paraît difficile à analyser. En conséquence de quoi, chaque artiste interprète différemment ses œuvres, en accord avec son expérience cinématographique. L’approche radicale et le purisme littéraire qu’elles ou ils tendent à utiliser lorsqu’il s’agit de traduire en musique des pans de la bibliographie d’auteurs majeurs du XXe siècle, se retrouve ici aussi, dans une moindre mesure. Quoique, rares sont les groupes de metal à avoir fait du cinéma de Lynch le fil conducteur de leur carrière, au point de composer des EP ou des albums entiers sur le sujet – en tout cas du vivant du réalisateur –, ce qui, à l’inverse, est bien plus répandu chez d’autres références, comme Summoning (Tolkien) ou The Lovecraft Sextet et The Great Old Ones (Lovecraft). Par opposition aux écrivains sus-cités, l’on pourrait argumenter que le public dispose d’un recul insuffisant sur le travail de Lynch et que son matériel paraît moins riche, voire peu « rédigé » – un argument contestable puisque son univers s’étend aux arts plastiques, à la photographie et à la production musicale. Certaines tendances contribuent également à « atténuer » l’importance donnée au rayonnement du cinéaste. Dans le cas de groupes de black metal comme Cultes Des Ghoules, cette inspiration – liée, toutes proportions gardées, au naming du batteur W. Earl, abréviation de l’odieux Windom Earle (Twin Peaks) – se conjugue à des références lovecraftiennes, dont le nom du groupe, repris d’un grimoire fictif appartenant au mythe de Cthulhu. Bien qu’anecdotique, cet exemple démontre que l’influence de Lynch est régulièrement associée à d’autres univers « satellites » – elle subsiste.

Her Shadow, le projet de l’écurie Svart Records, a toutefois émergé en 2016, du fait de l’admiration commune de ses membres pour Twin Peaks. Ce cas précis atteste que le maître de l’étrange continue de transcender des musicien·nes. Le line-up côtoie ou est issu de la scène metal finlandaise, plus particulièrement du doom-death mélodique (Kuolemanlaakso, Swallow The Sun), mais il n’aura échappé à personne qu’il pratique une bedroom pop aux intonations de burlesque « végasien », incarnées par l’éblouissante Anna Carolina. De l’aveu du guitariste Tomi Henttunen, la musique composée sur The Ghost Love Chronicles s’éloigne de leur zone de confort. « The owls are not what they seem (traduction : Les hiboux ne sont pas ce qu’ils paraissent) », glisse-t-il à Horns Up, malicieux, en référence à l’un des conseils que professe le Géant lors la deuxième saison. En un sens, Swallow The Sun se fait l’écho des visions de Dale Cooper, de ses douleurs face aux assauts répétés de la créature au nœud papillon : « I've been hiding this giant for too long/And it's grown like a parasite inside me ». Derrière cette allégorie convoquée s’impose une envie de minimalisme. Mais quelle en est l’origine ? « Nous avons délibérément choisi de ne pas utiliser de guitares saturées, à l'exception de quelques soli. Elles auraient gâché l'atmosphère délicate et flottante de l'album. La production a l'espace suffisant pour respirer et briller d'un bout à l'autre ; j’en suis très fier », explique le claviériste Markus Laakso pour Horns Up, en soulignant leur ambition de dépasser le spectre sonore de la bande originale de Twin Peaks.

Afin de trouver l’inspiration, deux à trois options s’offrent généralement aux artistes : certain·es réactivent leurs souvenirs de la série, là où d’autres puisent dans une forme d’éco-spiritualité, en contemplant la nature avec les yeux de l’artiste-poète. Une pratique commune à de nombreux groupes finlandais, reflétant aussi l’esprit de TP : une ville-monde où les Douglas firs se reproduisent à perte de vue, et où la place de la nature devient centrale. Les plans statiques sur la cascade Snoqualmie Falls relèvent d’un certain gimmick lynchien, et la forêt est le théâtre d’intrigues : c’est là qu’habite la Log Lady, que le très inspiré Major Garland disparaît sous l’effet d’une entité mystérieuse, ou qu’Earle séquestre Leo Johnson, « le légume », dans une cabane exigüe (« hurlante » ?). Enfin, l’influence peut prendre la forme d’un hybride de ces éléments, à l’exemple d’Her Shadow. Si, par d’heureuses circonstances, la diffusion de la saison trois, The Return, coïncida avec l’écriture de leur premier album, accélérant la dynamique autour du projet, la présence de l’environnement traverse chaque mot. « Je trouve l'inspiration en me promenant et en passant du temps dans la forêt voisine. J'aime le silence, le parfum et la pureté des forêts finlandaises. Je traversais également une période difficile pendant la création de l'album, ce qui a clairement apporté une tonalité plus sombre à mes paroles », témoigne Anna Carolina pour Horns Up.

Dans la rouille du black metal peaksien

D’après ce que nous savons, l’influence de Lynch dans le metal dit « extrême » n’a jamais été théorisée ; elle est même loin de faire consensus parmi ses adeptes. Pour autant, les scènes black et doom industrielles et avant-garde européennes, sujettes à l’exploration artistique et à la création d’atmosphères dépressives, ont un affect particulier envers le cinéaste. L’incarnation de son œuvre via ces courants s’impose comme une évidence. Celle-ci entre en résonance, avec d’une part, les déclarations de Judas Booth, qui considère davantage la superposition de bruits ou d’éléments – ses goûts musicaux étant souvent, si ce n’est aléatoires, décorrélés des styles existants et de l’actualité –, et d’autre part, les décors de mondes mécaniques ou souterrains (Eraserhead, mais aussi Lost Highway « prenant la forme d’un ruban de Möbius* » et plus subjectivement, Inland Empire, où l’on découvre des couloirs et des locaux techniques austères). Le titre d’album Deleted Scenes from the Transition Hospital d’An Axis Of Perdition évoque clairement cet univers visuel, caractérisé par le développement d’un sound design intense et oppressant. « Le “Transition Hospital” est l’équivalent Axis de la “Black Lodge”, ou un espace liminaire mutable, qui confronte ses locataires à des manifestations de leur propre obscurité et de leurs peurs intérieures. Je pense que ce type d'environnements implicitement infinis et troublants est un motif récurrent chez Lynch, à l’instar de l’immeuble de Blue Velvet ou de la maison de Fred et Renee Madison dans Lost Highway. L’on retrouve un effet similaire dans Inland Empire où franchir une porte semble entraîner un effondrement de l’espace et du temps. Cette idée d’un lieu transgressif qui sape ou érode les frontières entre intériorité et extériorité, psyché et expérience, rêve et réalité, constitue toujours un élément fondamental de notre travail », raconte Michael Blenkarn, fondateur du groupe, pour Horns Up. À l’écoute, l’auditeur·rice, alerte, vagabonde à l’intérieur d’une usine désaffectée où des néons craquent, des liquides étranges coulent sur des plateformes rouillées en acier et de petits rongeurs s’engouffrent dans le réseau de tuyauteries. Les Anglais vont jusqu’à composer une section jazz lounge à la fin de « Pendulum Prey (Second Incarceration) », directement inspirée de Twin Peaks : « À notre manière primitive, maladroite, c’était sans conteste une véritable ode à la série, dans les limites des ressources dont nous disposions à l’époque. Nous avons fait une autre tentative sur l’album suivant avec “Grief of the Unclean II”, qui était un hommage encore plus audacieux au thème de Fire Walk with Me », décrit-il, en se référant à ce mélange de synthés et de guitares ambient, ainsi qu’aux teintes mornes, pluviales, du morceau.

Crédit : Mart31 / Shutterstock

Sans l’ombre d’un doute, cet habillage sonore et sa fluidité de composition traduisent l’existence d’un environnement propice à ce genre de créations jusqu’au-boutistes. C’est en tout cas la thèse que développe Michael : « Middlesbrough est une ville typique du nord-est de l'Angleterre, fortement affaiblie par le déclin post-industriel et la misère. La lente disparition de l'industrie des cheminées dans la région me rappelle beaucoup les descriptions de Philadelphie par Lynch, à l'époque où il réalisait Eraserhead, à savoir un paysage urbain morose et pollué. Et ces traumatismes liés à la disparition de l’activité ouvrière et de la raison d’être, remplacés par l’infirmité et la décrépitude ». Une recherche de Gesamtkunstwerk¹ honorable, en ce sens qu’elle encourage le quatuor à dépasser la composition musicale, et à considérer ses aspects symboliques et philosophiques, afin de créer « l’expérience ». Ce sentiment, parfois galvaudé, peut s’exprimer de manière plus saillante, à travers la recherche et l’intégration de samples audio ; un exercice périlleux, tantôt prêtant à sourire, tantôt suscitant l’admiration, selon la réalisation. L’utilisation d’échantillons – notamment issus de médias différents de celui pratiqué par les artistes – exige une maîtrise, une rigueur particulière. Auquel cas les extraits paraissent avoir été collés sur un titre de manière hasardeuse, comme une supercherie destinée à « habiller » (entendre allonger), ou intellectualiser une musique peu engageante.

Un piège que contournent aisément les Norvégiens de Dødheimsgard sur leur mini-album Satanic Art, sorti au printemps 1998. Les morceaux « Traces of Reality » et « Wrapped in Plastic » recyclent en effet des samples de la série télévisée Twin Peaks. « She’s dead… wrapped in plastic », rapporte le laconique bûcheron Pete Martell au shérif Truman, tandis qu’il envisageait une matinée de pêche au bord de la rivière. Quelques mots si influents qu’ils donnèrent leur nom à un fanzine d’analyse des discours lynchiens². Quelques mots intégrés à une piste instrumentale désenchantée – semblable à des papillons noirs – en hommage au compositeur Angelo Badalamenti. Enfin, l’inventivité de cette œuvre réside dans les deux couches musicales structurant la plupart de ses morceaux : une production lo-fi et déstructurée, côtoyant des orchestrations néo-classiques (claviers, violons). Sous une vidéo publiée sur YouTube, un internaute qualifie cette fusion de « Frank Zappa qui s’essaie au black metal ». Au premier abord étrange, la comparaison dénote une ambivalence sonore, une dualité qu’a souvent illustrée Lynch à l’intérieur de sa filmographie.

« Que les cieux noirs d'orage

Chassent le voile devant tes yeux

Ainsi que tu as chuté tu t'élèveras

Tombant au travers des miroirs de ton esprit

Qui t'ont gardé sauf et aveugle

Une chute libre dont tu ne vois pas la fin

À présent laisse l'air caresser ta peau

Gisent encore des fragments épars

Dans la fissure entre les marées

Mais la vérité seule survivra

Tout le reste périra par le feu

Sous des nuages de pluie sombres

À travers ton océan de douleur

Le soleil de nouveau percera

Et tu verras un autre jour. »

— Swallow The Sun, « Clouds on Your Side »

Poème en français d’Aleah Stanbridge.

1 : Gesamtkunstwerk (ou « œuvre d’art totale » en français) désigne un concept esthétique, voire utopique, issu du romantisme allemand, consistant à fusionner plusieurs disciplines, médias ou techniques. « Son exemple [l’approche de David Lynch] nous a également inspirés dans l'aspect multidisciplinaire de notre travail, cherchant comme lui à atteindre le “gesamtkunstwerk” », commente Michael Blenkarn, fondateur d’An Axis Of Perdition, pour Horns Up. Leur récente collaboration avec l’activiste et cinéaste Randal Plunkett, réalisateur du clip « I Am Odium », en est une preuve supplémentaire – un portrait lui est d’ailleurs consacré sur le site de La Relève et La Peste.

2 : Bien que les 75 numéros de Wrapped In Plastic (WIP) aient été majoritairement consacrés à l’univers de David Lynch, une rubrique était dédiée à la série X-Files.

Vous souvenez-vous ? La photo d’archive qui accompagna l’annonce de la mort du cinéaste sur les réseaux sociaux un soir de janvier le montrait la tête baissée, d’un calme angélique, sa guitare électrique Parker Fly¹ à la main – celle qu’il utilisa durant les sessions d’enregistrement des albums Crazy Clown Time et The Big Dream. Cette représentation concourt à la légende éternelle, participe à construire une nouvelle image de lui grâce à l’esthétique léchée et à la symbolique du cliché. Par association d’idées, l'on pense à « Stairway to Heaven » de Led Zeppelin, « l’escalier vers le ciel », mentionnée bis repetita, dès qu’une icône ayant trait à la musique ou à l’art disparaît. « J'ai commencé à jouer de la guitare uniquement parce qu'il y en avait une, et je voulais voir quels effets sonores je pouvais créer, [...] une émotion profonde m'a envahi, jusqu'au plus profond de mon âme. J'adorais travailler sur cet instrument », déclara David Lynch à l’occasion d’un documentaire publié en 2013. Cette passion, a priori tardive, a très probablement inspiré l’approche expérimentale de certain·es musicien·nes de black metal, puisque le cinéaste lui-même repoussait les codes de jeu dit « traditionnels » ou académiques : la guitare installée sur ses genoux, comme s’il s’agissait d’une steel guitar, en position gaucher et accordée en open tuning. En s’écartant du metal extrême, Lynch a également « semé des graines ». Bien qu’hétéroclite et timide, l’on peut citer des exemples structurants comme Audrey Horne, Nine Inch Nails ou encore Mike Patton – de Fantômas à sa participation à Festival of Disruption en 2018², un événement multidisciplinaire destiné à soutenir les activités de la David Lynch Foundation.

1 : Estimée entre 4 000 et 6 000 $ USD, la guitare a été mise aux enchères fin mai 2025 sur le site de Julien’s Auctions, au même titre que l’ensemble de la collection personnelle de David Lynch. Elle a finalement été vendue le 18 juin à 32 500 $ USD. Même si sa place aurait été dans un musée ou une galerie d'art, à la vue de toustes les fans.

2 : Mike Patton, le leader de Faith No More, rejoignit le line-up du festival sur invitation de David Lynch en personne. Lors de cette même édition, la première américaine du court-métrage What Did Jack Do? fut diffusée à New York.

Crédit : Dean Hurley

Interview avec Jeff Grimal, « The Great Bold Shone »

— Quel est votre lien avec le cinéma de David Lynch ?

Tout a commencé avec Blue Velvet, qui m’a laissé une empreinte durable, et très vite après, j’ai découvert Twin Peaks – d’abord le film, puis la série. Ce qui est étrange, c’est que malgré son atmosphère souvent oppressante, Twin Peaks a toujours eu un effet apaisant sur moi. C’est une œuvre que je peux regarder de manière à me plonger dans une ambiance cocon. Peut-être en raison de ce décor de petite ville perdue en pleine nature, peuplée de personnages décalés, marginaux. C’est un monde dans lequel je me sens à l’aise, comme si je reconnaissais quelque chose de moi dans cette étrangeté-là. En tant qu’artiste, je vis aussi dans une forme de décalage avec la norme, et l’univers de Lynch me permet de l’assumer, de l’exprimer. Créer autour de cela, c’était naturel.

— Quid du processus créatif pour la réalisation de l'artwork de ce split album ?

J’ai d’abord travaillé sur une toile à la peinture à l’huile dans un style classique, mais en utilisant des couleurs très vives, notamment un rose et mauve. Ensuite, j’ai superposé numériquement, via Photoshop, une photo de Laura Palmer extraite de Twin Peaks. Ce contraste entre la matière vibrante de la peinture et la froideur spectrale de la photographie crée une tension, une présence presque irréelle. L’idée d’intégrer ce portrait est venue de Romain, du groupe In Cauda Venenum, et elle s’est imposée immédiatement. La pochette évoque une figure suspendue, à la fois tangible et fantômatique, comme un écho entre deux réalités.

— Y a-t-il une raison particulière qui vous a amené à illustrer Laura Palmer de cette façon, en opposition avec ce qu’elle est dans la série ?

Je ne voulais surtout pas tomber dans le piège du portrait classique. Ce serait trop facile et stéréotypé, et cela ne rendrait pas justice à ce que Laura Palmer représente vraiment dans Twin Peaks. Le choix de ces tons de rose et de mauve très intenses, quasiment incandescents, vient de là : c’est une manière de suggérer autre chose, une aura, un feu intérieur, peut-être même son esprit. Laura apparaît à l’écran, mais son aura reste insaisissable, voire irréelle. Ce jeu entre sa présence tangible et son côté spectral m’a poussé à utiliser ces couleurs intenses, pour traduire cette dualité entre la femme que l’on voit et l’esprit qui hante Twin Peaks.

— Quel serait pour vous le personnage peaksien qui se rapprocherait le plus de l’esthétique metal ?

Je dirais Laura Palmer. Il y a quelque chose de profondément tragique et intense dans son personnage – une forme de mélancolie qui touche autant qu’elle trouble. Ce serait du metal teinté de shoegaze ou de post-black, une tragédie sonore, avec des éclats de beauté au milieu des ténèbres. Pas forcément malsaine – juste bouleversante. Et si je devais élargir à tout l’univers de Lynch, alors Frank Booth dans Blue Velvet¹. C’est une autre dimension. Un personnage complètement déjanté et dangereux. On sent que la frontière entre le rôle et l’acteur, Dennis Hopper, était très fine : addict, violent, instable. Cela devait être un tournage aussi intense que dérangeant. Lui s’orienterait clairement vers un metal extrême brut et sans filtre.

1 : Anthrax dédia une chanson au personnage de Frank Booth (« Now It’s Dark »), quand Acid Bath sampla l’une de ses répliques sur « Cassie Eats Cockroaches » en 1994 – preuve que le choix de Jeff Grimal est tout à fait cohérent.

— Question à Romain Lupino (In Cauda Venenum) : « Laura Palmer, Agonie à Twin Peaks » est quasiment un autre morceau, et non simplement un hommage ; il est trois fois plus étiré en longueur que l’original, et contient quelques paroles, cris, samples, ainsi qu’un travail d'arrangement. Comment analysez-vous ces différences ?

Le thème principal est tellement mythique qu’il fallait que ce soit le point de départ du récit pour ancrer l’aventure dans le corpus artistique existant. Nous l’avons absorbé dans notre univers sonore afin d'en proposer une transposition émotionnelle plus sombre, évoquant la tension, la détresse, puis l’effondrement. C’est le sample de Margaret (The Log Lady) qui marque la transition et place le « focus » sur Laura : « It’s a story of many, but it begins with the one. And I knew her. The one leading to the many, is Laura Palmer. Laura is the one. » Dès ce moment, le morceau devient épique et mélancolique, avec des structures musicales typiques d’ICV, entre autres basées sur des évolutions de tensions crescendo. Le violoncelle apporte également une richesse organique qui confère une âme particulière à ce titre. Raphaël [Verguin] est très talentueux et a réussi à transcender le morceau grâce à ses arrangements.

En hommage à David Lynch (1946-2025) et Rebekah Del Rio (1967-2025).

Merci à Seppo Raivio, Juha Raivio pour Swallow The Sun, Raphaël Verguin, Romain Lupino pour In Cauda Venenum, Her Shadow, Michael Blenkarn pour Axis Of Perdition, Jeff Grimal, ainsi qu'à Hugo d’Horns Up, pour leur contribution à l'article et leur soutien !

Épisodes :

- Lynchburg Lemonade #1 : un shot de grunge et d’étrangeté

- Lynchburg Lemonade #2 : une infusion de metal noir